Die Veröffentlichung des sogenannten EKAF-Statements 2008 hat viele Diskussionen ausgelöst. Die Deutsche Aids-Hilfe e.V. (DAH) hat hierzu ihre Position zum Thema HIV-Therapie und Prävention abschließend entwickelt. Diese Position im Folgenden als Dokumentation:

HIV-Therapie und Prävention – Positionspapier der Deutschen AIDS-Hilfe e. V. (DAH)

April 2009

1. Die HIV-Therapie ist ein wichtiges Element des Risikomanagements und kann zur Entstigmatisierung von Menschen mit HIV beitragen

Die antiretrovirale Therapie (ART) hat die Lebenserwartung von Menschen mit HIV deutlich erhöht und die Lebensqualität vieler Positiver wesentlich verbessert. Sie hat darüber hinaus einen wichtigen primärpräventiven Nebeneffekt: das Ansteckungsrisiko wird deutlich vermindert.

Eine Übertragung bei sexuellen Kontakten ohne Kondom ist unwahrscheinlich (1), wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

– die Viruslast des HIV-positiven Partners/der HIV-positiven Partnerin ist seit mindestens sechs Monaten unter der Nachweisgrenze,

– die antiretroviralen Medikamente werden konsequent eingenommen,

– bei den Sexualpartnern/-partnerinnen liegen keine Schleimhautdefekte z.B. als Folge sexuell übertragbarer Infektionen vor.

Das heißt: Das Risiko einer HIV-Übertragung ist unter den oben genannten Bedingungen so gering wie bei Sex unter Verwendung von Kondomen.

Unsere bisherigen Safer-Sex-Botschaften werden durch diese Aussage sinnvoll und wirksam ergänzt; in der Prävention eröffnen sich dadurch neue Möglichkeiten.

1.1 Information als Grundlage für Kommunikation, selbstbestimmtes und verantwortungsvolles Handeln

Die Information, dass eine HIV-Übertragung bei sexuellen Kontakten mit HIV-Positiven unter den oben genannten Bedingungen unwahrscheinlich ist, ist nicht nur für das Risikomanagement (und damit für die Primärprävention) wichtig, sondern kann für Menschen mit HIV und Aids eine Erleichterung und Verbesserung ihrer Lebenssituation und -perspektiven bedeuten, weil sie den Abbau irrationaler Ängste ermöglicht, wie Delegiertenrat und Vorstand der DAH Anfang März 2008 in einer Erklärung betonten. (2) Das gilt auch für HIV-Negative und Ungetestete, etwa Partner/innen in serodifferenten Partnerschaften (3), (weitere) Sexpartner/innen oder Familienangehörige.

Als Selbsthilfeorganisation der von HIV und Aids besonders Bedrohten und Betroffenen und als Präventionsorganisation begrüßt die Deutsche AIDS-Hilfe daher, dass die schweizerische Eidgenössische Kommission für Aidsfragen (EKAF) am 30. Januar 2008 das Positionspapier „HIV-infizierte Menschen ohne andere STD sind unter wirksamer antiretroviraler Therapie sexuell nicht infektiös“ veröffentlicht hat. Die EKAF hat diese Information, die bis dahin „unter der Hand“ bereits kommuniziert wurde (vor allem in der Beratungspraxis), zum Gegenstand der öffentlichen Diskussion, der Kommunikation unter (Sex-)Partnerinnen und -Partner und zu einem Thema für die Aufklärung gemacht.

Indem die DAH nun ihr eigenes Positionspapier veröffentlicht, verfolgt sie das in ihrem Leitbild formulierte Ziel, „dass die Gesellschaft als Ganze und jede und jeder Einzelne informiert, selbstbestimmt und verantwortungsvoll mit den Risiken von HIV/Aids … umgehen kann“. (4)

1.2 Wie sicher ist sicher genug?

Die DAH verfolgt einen Ansatz der lebensweltorientierten Prävention und Gesundheitsförderung. Das heißt unter anderem: Präventionsbotschaften müssen „lebbar“, also möglichst stabil und einfach umsetzbar sein. In der Frühzeit der HIV-Prävention hat sich die DAH daher für die Propagierung von „Safer Sex“ entschieden. „Safer“ steht in diesem Zusammenhang dafür, dass die Befolgung der empfohlenen „Safer-Sex-Regeln“(5) eine HIV-Übertragung unwahrscheinlich macht und insofern „sicherer“ als ungeschützter Sex ist, aber keinen völlig sicheren Schutz vor einer Infektion bieten (den es nur bei Abstinenz gäbe). Das vor allem im angelsächsischen Raum verbreitete Konzept „Safe Sex“ (durch Abstinenz oder Vermeidung jeglichen Kontakts mit Körperflüssigkeiten (6)) dagegen hielten und halten wir nicht für lebensnah und nicht für wirksam, weil es die sexuellen Bedürfnisse und die Lust ignoriert.

Safer Sex heißt also: Es besteht ein Restrisiko (siehe 3.), das es aus Sicht der DAH zu benennen gilt. Ob der oder die Einzelne es akzeptiert, ist allerdings seine oder ihre autonome Entscheidung. Aufgabe der Prävention ist es, die nötigen Informationen für die Kommunikation über dieses Risiko und für das individuelle Risikomanagement zielgruppengerecht und an den Interessen der Zielgruppen orientiert bereitzustellen. Das gilt in gleicher Weise für andere Strategien der Risikominimierung oder Risikominderung, über deren (ggf. auch irrtümlich angenommene) Wirksamkeit und Schwächen die DAH ebenfalls umfassend informiert – auch dann, wenn sie eine geringere Schutzwirkung und Sicherheit als die klassischen Safer-Sex-Regeln bzw. eine stabil unter der Nachweisgrenze liegende Viruslast bei gleichzeitiger Abwesenheit von Schleimhautdefekten bieten: Wir vertreten den Standpunkt, dass auch „Besser-als-nichts-Strategien“ wichtige Pfeiler im Köcher der Prävention sind. Insbesondere in bevölkerungsbezogener Sicht kann eine sehr sichere Strategie (z. B. Safer Sex) nämlich sehr unsicher werden, wenn die Anwendung nicht konsequent gelingt (und umgekehrt kann eine Schutzstrategie mit beschränkter Effektivität, aber konsequenter Anwendung, die Zahl der HIV-Übertragungen senken helfen). (7) Darüber hinaus wissen (und verteidigen) wir, dass maximal präventives Verhalten nicht immer das Ziel individuellen Risikomanagements ist, sondern dass Menschen je nach Situation und Disposition z. B. den Lustgewinn und die Folgen einer möglichen Infektion gegeneinander abwägen. (8)

1.2.1 Neutrale Informationen oder Empfehlungen?

Die Deutsche AIDS-Hilfe bewegt sich im Spannungsfeld zwischen Präventionsorganisation mit öffentlichem Auftrag und Selbsthilfe- sowie Interessenvertretungsorganisation. Während aus Perspektive der Selbsthilfe und Interessenvertretung die Befähigung zum selbstverantwortlichen Umgang mit den Risiken sowie die Stärkung und der Schutz der Autonomie im Zentrum stehen, ist das vorrangige Ziel aus Sicht der New Public Health die möglichst weitgehende Vermeidung von HIV-Übertragungen.

Von öffentlicher Seite (und auch aus den Zielgruppen unserer Arbeit) erwarten viele Menschen daher von der DAH nicht nur neutrale Informationen, sondern auch Empfehlungen. Ein solches Vorgehen entspricht auch unserem Selbstverständnis als bundesweites Netzwerk der Kompetenzen für die strukturelle Prävention und Gesundheitsförderung im Kontext von HIV und Aids – in dieser Rolle sehen wir es als unsere Aufgabe, Informationen im Licht der strukturellen Prävention und an den Interessen und Lebenswelten der Menschen aus unseren Zielgruppen zu bewerten. Entscheidend dabei ist aber, dass auch Empfehlungen die Autonomie des oder der Einzelnen nicht verletzen dürfen.

Empfehlungen können indes immer nur allgemeiner Art sein. Neben der Informationsaufbereitung und -vermittlung sind daher das Angebot vertiefender Kommunikation und individueller Beratung für uns zentral.

1.3 Selbstbestimmt heißt: freiwillig und ohne Zwang!

Respekt vor der autonomen Entscheidung des oder der Einzelnen gebietet nicht nur, die verfügbaren Informationen zum Risikomanagement unverkürzt und zielgruppengerecht zu verbreiten, sondern auch, Versuchen entgegenzutreten, das Individuum zu „maximal präventivem Verhalten“ zu drängen. Das heißt konkret: So, wie die Entscheidung für oder gegen den Kondomgebrauch in der Hand des Individuums liegt, so liegt auch die Entscheidung, ob und wann mit einer antiretroviralen Therapie begonnen wird, beim Menschen mit HIV. Hier darf kein Druck und kein Zwang ausgeübt werden (z. B., aus primärpräventiven Gründen mit einer Behandlung zu beginnen).

1.4 Selbstverantwortung, Mitverantwortung und Verantwortung für andere

Die Entscheidung über das individuelle Risikomanagement (und damit über die Nutzung der angebotenen Informationen bzw. die Umsetzung von Empfehlungen) liegt beim Individuum. Wir sehen den Einzelnen und die Einzelne dabei allerdings nicht allein mit dieser Verantwortung, sondern sehen immer auch die Mitverantwortung der anderen – insbesondere dann, wenn die Partner/innen hinsichtlich ihres Wissens, Wollens, Fühlens und Könnens nicht auf gleicher Augenhöhe sind.

Um selbstbestimmt entscheiden und verantwortlich handeln zu können, braucht der und die Einzelne aber – neben ausreichenden Informationen – auch entsprechende Kompetenzen und Ressourcen sowie Akzeptanz und Solidarität. Die Schaffung von Strukturen und Verhältnissen, in denen solche Kompetenzen erworben werden können und solche Ressourcen zur Verfügung stehen, fordert die DAH von Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Gesellschaft ein. Das gilt auch für Akzeptanz und Solidarität: Um sie zu fördern, muss die sogenannte Allgemeinbevölkerung nicht zuletzt auch über den aktuellen Wissensstand zu Strategien des Risikomanagements informiert werden.

2. Botschaften

Die zentrale Botschaft lautet:

Bei sexuellen Kontakten ohne Kondom mit einem/einer HIV-positiven Partner/in ist eine HIV-Übertragung unwahrscheinlich, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

-Die Viruslast des HIV-positiven Partners/der HIV-positiven Partnerin ist seit mindestens sechs Monaten unter der Nachweisgrenze,

– die antiretroviralen Medikamente werden konsequent eingenommen,

– bei den Sexpartnern/-partnerinnen liegen keine Schleimhautdefekte (z. B. als Folge sexuell übertragbarer Infektionen) vor.

2.1 (Weitere) Botschaften und Erläuterungen für HIV-Positive mit nicht nachweisbarer Viruslast

Unter „HIV-Positiven mit nicht nachweisbarer Viruslast“ verstehen wir im Folgenden Menschen mit HIV, die sich einer wirksamen ART unterziehen und deren Viruslast sich seit mindestens sechs Monaten unter der Nachweisgrenze befindet. Eine wirksame Therapie führt dazu, dass die Viruslast im Blut, im Sperma und in den Schleimhäuten unter die Nachweisgrenze sinkt, wodurch auch eine Ansteckung der Sexpartner/innen unwahrscheinlich wird.

Geschwüre oder Entzündungen der Schleimhäute am Penis, im Darm oder in der Scheide bei einem/einer der Sexpartner/innen – vor allem durch sexuell übertragbare Krankheiten wie Syphilis und Herpes – erhöhen dieses Risiko wieder, weil sich in geschädigter Schleimhaut HIV anreichert und sie außerdem durchlässiger für HIV ist. Das Risiko für den HIV-negativen Partner wird unwägbar. Bis zur Ausheilung sollte wieder Sex mit Kondom praktiziert werden (bzw. ohne dass HIV in den Körper/auf Schleimhäute gelangt).

Im Übrigen gilt: Bei auffälligen körperlichen Veränderungen, die auf eine sexuell übertragbare Krankheit hindeuten könnten, sollte man sich ärztlich untersuchen und gegebenenfalls behandeln lassen. Auch die Partner/innen sollten informiert werden, damit sie sich ebenfalls untersuchen und gegebenenfalls behandeln lassen können.

Bis zum erfolgreichen Abschluss einer STD-Behandlung lautet die Empfehlung „Sex mit Kondom“.

2.1.1 Botschaften für feste Partnerschaften mit HIV-Negativen oder Ungetesteten

Taucht in festen Partnerschaften zwischen HIV-Positiven mit nicht nachweisbarer Viruslast und HIV-Negativen oder Ungetesteten das Thema „Sex ohne Kondome?“ auf, so empfehlen wir folgende Vorgehensweise:

– die Beschäftigung mit den dazu vorliegenden Informationen (Unterstützung und Beratung dazu bieten z. B. die Aidshilfen, aber auch behandelnde Ärztinnen und Ärzte und Mitarbeiter/innen weiterer Beratungsstellen), sodass die Grundlagen für eine informierte Entscheidung gegeben sind,

– die Kommunikation über diese Informationen,

– eine gemeinsame Entscheidung, mit der beide gut leben können, sowie in der Folge

– die regelmäßige Einnahme der HIV-Medikamente und der regelmäßige Besuch beim Arzt/bei der Ärztin, um die Wirksamkeit der Medikamente und die Abwesenheit von Schleimhautdefekten zu überprüfen.

2.1.2 Botschaften für Gelegenheitskontakte

Beim Sex mit Gelegenheitspartner(inne)n empfiehlt sich weiterhin die Verwendung von Kondomen, da die Bedingungen der regelmäßigen STD-Kontrolle (um die Abwesenheit von Schleimhautdefekten bei beiden Partnern/Partnerinnen zu überprüfen), der Kommunikation und der gemeinsamen Entscheidung hier in der Regel nicht gegeben sind.

Positiven mit sexuellen Gelegenheitskontakten neben ihrem/ihrer festen Partner/in empfehlen wir eine regelmäßige Kontrolle auf sexuell übertragbare Krankheiten, da diese häufig ohne auffällige Symptome verlaufen (bzw. da Symptome häufig nicht bemerkt werden) und oft nur durch ärztliche Untersuchungen bzw. im Labor festgestellt werden können.

2.2 Botschaft für HIV-Positive mit nachweisbarer Viruslast, für Ungetestete und HIV-Negative

HIV-Positiven mit nachweisbarer Viruslast, Ungetesteten und HIV-Negativen empfehlen wir – inbesondere bei sexuellen Gelegenheitskontakten – weiterhin die Befolgung der Regeln „Anal- und Vaginalverkehr mit Kondom“ und „Kein Blut/Sperma in den Körper oder auf Schleimhäute gelangen lassen“.

Für Partnerschaften zwischen HIV-Negativen oder Ungetesteten und HIV-Positiven mit nicht nachweisbarer Viruslast gelten die unter 2.1 und 2.1.1 gemachten Aussagen.

Taucht in festen Partnerschaften zwischen HIV-Negativen und/oder Ungetesteten die Frage „Sex ohne Kondom?“ auf, gelten die bisherigen Empfehlungen. (9)

2.3 Exkurs: Botschaften für HIV-Positive mit HIV-positiven Sexpartner(inne)n

Beim Sex zwischen HIV-positiven Partner(inne)n steht die mögliche Übertragung von anderen STDs oder einer Hepatitis C im Mittelpunkt des präventiven Handelns. Da manche STDs bzw. die Hepatitis C bei Menschen mit HIV schneller und schwerer verlaufen können, empfehlen wir ihnen, sich mindestens zweimal jährlich auf diese Krankheiten untersuchen zu lassen.

Um eine „Superinfektion“ (d. h. die Übertragung einer Virusvariante auf den Partner/die Partnerin bzw. die Ansteckung mit einer Virusvariante des Partners/der Partnerin) zu verhindern, reicht die wirksame Therapie eines Partners aus. Möglich (aber epidemiologisch nicht relevant) ist eine Superinfektion, wenn beide Partner/innen unbehandelt oder in einer Therapiepause sind. Nachteilig kann eine Superinfektion werden, wenn dabei medikamentenresistente Viren übertragen werden.

2.4 Besonderheiten bei Drogengebraucher(inne)n

Die erweiterten Präventionsbotschaften, die natürlich auch für Drogengebraucher/innen gelten, beziehen sich ausschließlich auf die sexuelle HIV-Übertragung. Beim Drogengebrauch gilt nach wie vor, dass eine Übertragung bei der gemeinsamen Benutzung von Spritzen und Kanülen erfolgen kann. Zwar ist davon auszugehen, dass auch hier das Risiko gesenkt wird, wenn die Viruslast unter der Nachweisgrenze liegt. Allerdings können die Ergebnisse der Studien zur sexuellen Transmission von HIV nicht auf die Transmission bei intravenösem Drogengebrauch übertragen werden, denn bei der sexuellen Übertragung stellt die intakte Schleimhaut eine Barriere gegen HIV dar, während es eine solche Barriere beim intravenösen Drogengebrauch nicht gibt. Daher gelten die Präventionsbotschaften (Safer-Use-Empfehlungen) in diesem Bereich unverändert weiter, zumal Safer Use auch das Risiko einer Übertragung anderer Infektionskrankheiten wie z. B. Hepatitis B und C minimiert.

Nichtsdestotrotz gilt auch für Drogengebraucher/innen, dass der oben geschilderte Sachverhalt vor allem für HIV-serodifferente Paare in der Substitution entlastend sein kann. Auch wenn die Präventionsbotschaften für den Drogengebrauch weiterhin bestehen, sollten die Änderungen, die sich im Bereich Sexualität ergeben, besprochen werden, denn Drogengebraucher/innen und Substituierte benötigen – wie alle anderen auch – solche Informationen, um ein auf ihr Leben abgestimmtes Risikomanagement betreiben zu können.

2.5 Besonderheiten bei Menschen in Haft

In Gefängnissen besteht die Besonderheit, dass Inhaftierte kaum über Präventionsmittel (Kondome, Gleitgel, Spritzen, Kanülen oder Substitution) verfügen. Ihr Risiko, sich beim Sex oder beim Drogengebrauch in Haft zu infizieren, ist hoch. Zudem wird auch die für das unter 2.1.1 beschriebene Vorgehen notwendige dreimonatliche Viruslastbestimmung häufig nicht oder in viel größeren zeitlichen Abständen vorgenommen als draußen. Es gilt daher weiterhin, sich für eine gute medizinische Versorgung der HIV-positiven Gefangenen einzusetzen, die der Versorgung außerhalb der Gefängnismauern entspricht, und die o. g. Argumente (bessere medizinische Versorgung = mehr Sicherheit in Haft) in die Diskussionen mit den Anstaltsärzten und Anstaltsärztinnen einfließen zu lassen.

Gegenüber Gefangenen sollten die Informationen zur sexuellen Übertragung möglichst in einem Informations- oder Beratungsgespräch mitgeteilt werden, um hier auch den Informationspart, den Ärztinnen und Ärzte aus HIV-Schwerpunktpraxen sonst übernehmen, zumindest teilweise abzudecken. (Leider ist nicht davon auszugehen, dass die von den Anstaltsärztinnen oder -ärzten gegebenen Informationen mit denen in einer HIV-Schwer–punktpraxis vergleichbar sind.) Um ein sinnvolles Risikomanagement in Haft betreiben zu können, muss im Informations- oder Beratungsgespräch der Haftalltag genauer beleuchtet werden (z. B. das Thema sexuelle Beziehungen in Haft, Risiken der einzelnen sexuellen Praktiken, Viruslast und Medikamenteneinnahme, STDs, Risiken beim Drogengebrauch).

2.6 Besonderheiten beim Thema Kinderwunsch, Schwangerschaft und Stillen

Für Paare mit Kinderwunsch, in denen eine/r oder beide der Partner/innen HIV-positiv ist/sind, gelten folgende Aussagen:

– Bei nicht nachweisbarer Viruslast und Erfüllung der unter 1. und 2. genannten Bedingungen kann die Zeugung des Kindes auf natürlichem Weg erfolgen, ohne eine Ansteckung des Partners/der Partnerin zu riskieren.

– Bei HIV-positiven Müttern mit nicht nachweisbarer Viruslast ist das Risiko einer HIV-Übertragung auf das Kind während der Schwangerschaft und unter der Geburt gering. Bei entsprechender medizinischer Betreuung durch Spezialist(inn)en ist daher auch eine vaginale Geburt möglich.

– Weiterhin abgeraten wird jedoch vom Stillen – für eine Änderung der Empfehlung reichen die wissenschaftlichen Daten bisher nicht aus.

3. Hintergründe und Erläuterungen

3.1 Bedeutung von Schleimhautläsionen und sexuell übertragbaren Krankheiten (STDs)

Schleimhautläsionen (Geschwüre, Entzündungen) spielen eine erhebliche Rolle bei der Transmission von HIV: Bei HIV-negativen Partner(inne)n stellen sie eine Eintrittspforte für HIV dar. Bei HIV-positiven Partner(inne)n führen sie zu einer Anreicherung von Immunzellen im Geschwür bzw. in der Entzündung. Da ein Teil dieser Immunzellen mit HIV infiziert ist, reichert sich auch HIV in und um die Läsion herum an.

Schleimhautläsionen kommen z. B. vor bei

– sexuell übertragbaren Krankheiten: Syphilis und Herpesinfektionen führen zu Geschwüren und erhöhen damit am stärksten von allen STDs die Wahrscheinlichkeit einer HIV-Transmission. Bei anderen STDs ist entscheidend, wie umfangreich die Entzündungsreaktion der Schleimhaut ist: Gonokokken (Tripper) und Chlamydieninfektionen können im Darm zu ausgedehnten Entzündungen führen – während sie im Rachen ggf. nur geringfügige Läsionen verursachen.

– Colitis ulcerosa, Morbus Crohn, Amöbenruhr

– Fisteln von Scheide oder Darm/Anus.

Die Erhöhung der Wahrscheinlichkeit einer HIV-Übertragung bei gleichzeitig vorliegenden STDs ist bei nicht antiretroviral therapierten Menschen mit HIV in zahlreichen wissenschaftlichen Studien gut belegt (z.B. Laga 1993, Craib 1995, Fleming 1999, Cohen 2005). Für Menschen mit stabiler antiretroviraler Therapie gibt es bislang keine aussagekräftigen epidemiologischen Studien, allerdings wurden Erhöhungen der HIV-Konzentration in den genitalen Sekreten (Schleimhäuten) bei gleichzeitig vorliegender STD nachgewiesen (Sadiq 2002).

Sexuell übertragbare Krankheiten können ganz oder phasenweise asymptomatisch verlaufen. Daher kommt der Diagnostik/dem Screening von STDs auch bei fehlender Symptomatik hohe Bedeutung zu. Folgende Untersuchungen sind möglich und üblich:

– Syphilis Serologie (Blutuntersuchung)

– Herpes Inspektion und Anamnese (Befragung/Krankengeschichte), ob Herpesbläschen oder Geschwüre beobachtet wurden. Die Serologie ist aufgrund der relativ hohen Prävalenz von untergeordneter Bedeutung, denn die Antikörper bleiben lebenslang nachweisbar.

– Chlamydien Abstriche vaginal/zervikal, aus der Harnröhre, aus dem Rektum und dem Rachen. Alternativ oder ergänzend zum Harnröhrenabstrich (beim Mann schmerzhaft) ist eine Urinuntersuchung möglich.

– Gonokokken Abstriche vaginal/zervikal, aus der Harnröhre, aus dem Rektum und dem Rachen. Beim Mann wird ein Abstrich aus der Harnröhre in der Regel bei fehlenden Symptomen nicht für erforderlich gehalten, da Gonokokken – im Gegensatz zu Chlamydien – beim Mann zu Beschwerden in der Harnröhre führen.

3.2 Bedeutung der Viruslast im Blut und in den genitalen/rektalen Sekreten

Einer Senkung der Viruslast im Blut folgt in der Regel auch eine Senkung der Viruslast in den genitalen und rektalen Sekreten und Schleimhäuten. Ausnahmen sind jedoch möglich. Bei einigen wenigen HIV-Positiven, deren Viruslast im Blutplasma länger als ein halbes Jahr unter der Nachweisgrenze war und bei denen keine STDs vorlagen, konnte HIV im Sperma nachgewiesen werden (Nachweisgrenze für Blutplasma 40 Kopien/ml, Nachweisgrenze für Sperma ca. 200 Kopien/ml); allerdings war die gemessene Viruslast in einem niedrigen Bereich (< 1500) und Transmissionen wurden von diesen Fällen nicht berichtet.

Wissenschaftlich ist nicht geklärt, ob es einen Schwellenwert für die Viruslast im Blut bzw. den genitalen Sekreten gibt, unterhalb dessen eine Infektion nicht mehr stattfinden kann.

3.3 Bedeutung von Therapietreue und Therapiekontrolle

Eine „stabile antiretrovirale Therapie“ beinhaltet regelmäßige Kontrollen der Viruslast, in der Regel alle drei Monate. Die Therapie sollte kontinuierlich eingenommen werden, um Schwankungen der Wirkstoffkonzentration und damit die Gefahr einer Entwicklung von Resistenzen mit nachfolgendem Therapieversagen zu minimieren.

Resistenzen und Therapieversagen gehen allerdings nicht ausschließlich auf mangelnde Therapietreue zurück. Auch andere Faktoren können dazu führen, dass die erforderlichen Wirkstoffkonzentrationen im Blut nicht erreicht werden. Ratsuchende sollten in der Beratung auf diese Faktoren hingewiesen werden:

– Wechselwirkungen mit anderen (auch nicht verschreibungspflichtigen) Medikamenten oder naturheilkundlichen Substanzen können zu einem Wirkungsverlust der HIV-Medikamente führen. Die Einnahme anderer Medikamente sollte daher mit dem HIV-Arzt/der HIV-Ärztin abgesprochen werden.

– Erkrankungen können die Aufnahme der HIV-Medikamente in den Körper verzögern oder verhindern (Brechdurchfall, Lymphom, atypische Mykobakteriose).

– Nach Operationen des Magen-Darm-Trakts kann es zur verminderten Aufnahme von Medikamenten kommen.

3.4 Bedeutung der Kommunikation zwischen den Partner(inne)n

Die Präventionsmethode „Senkung der Viruslast unter die Nachweisgrenze“ bedarf – mehr als bei Verwendung von Kondomen – einer funktionierenden Kommunikation zwischen den Sexualpartner(inne)n. Mangelnde Therapietreue oder unbeabsichtigte Therapiepausen (z. B. im Urlaub) sollten thematisiert werden; es sollten dann wieder Kondome verwendet werden.

Grundsätzlich sollten in der Beratung sexuelle „Außenkontakte“ und der Umgang mit ihnen angesprochen werden, auch wenn die Paare zum Zeitpunkt der Beratung davon ausgehen, keine Außenkontakte zu pflegen. Sexuelle Außenkontakte bergen prinzipiell die Problematik, dass STDs erworben werden können und dann ggf. die Voraussetzungen für die Methode „Viruslast“ nicht mehr gegeben sind.

3.5 Vergleich: Stärken und Schwächen von Kondomen und der„Viruslastmethode“

Beide Methoden verfügen über ein unterschiedliches Profil von Vor- und Nachteilen. Beide Methoden lassen sich miteinander oder mit anderen Strategien der Risikosenkung kombinieren. Die Beratung kann bei der Auswahl individuell passender Präventionsmethoden helfen.

3.5.1 Verwendung von Kondomen

Stärken

– kann ohne Abklärung von Vorbedingungen erfolgen

– reduziert das Risiko auch für andere sexuell übertragbare Infektionen (v. a. Syphilis, Tripper, Chlamydieninfektion); eignet sich daher besonders für Sex mit Gelegenheitspartner(inne)n oder für Sexarbeit

– bietet gleichzeitig Schwangerschaftsverhütung (wenn gewünscht).

Schwächen

– Anwendungsfehler möglich: Beschädigung des Kondoms bei der Handhabung, Verwendung ungeeigneter Gleitmittel (z. B. fetthaltiger Öle), Verwendung von Gleitmittel zwischen Kondom und Penis)

– Materialfehler möglich (sehr selten)

– Effektivität sinkt bei nicht durchgehender (100%iger) Verwendung, z. B. infolge Alkoholkonsums vor dem Sex oder erektiler Dysfunktion.

3.5.2 Senkung der Viruslast unter medikamentöser Behandlung

Stärken

– deckt neben den Sexualpraktiken mit hohem HIV-Übertragungsrisiko (Analverkehr, Vaginalverkehr) auch „kleine Risiken“ ab, die sich durch das Kondom nicht reduzieren lassen oder bei denen gewöhnlich kein Kondom verwendet wird, z. B. Oralverkehr, Spermaspiele mit Schleimhautkontakt, Trinken von Muttermilch, nichtinsertive Schleimhaut-Schleimhaut-Kontakte, Blutkontakte

– Schwangerschaft möglich (falls gewünscht).

Schwächen

– erfordert eine Abklärung der Vorbedingungen: die Viruslast ist seit mindestens sechs Monaten unter der Nachweisgrenze von derzeit 40 Viruskopien/ml, Kontrollen der Viruslast erfolgen regelmäßig, d. h. in der Regel alle 3 Monate, die Therapie wird zuverlässig eingenommen und es liegen bei beiden Partnern keine Schleimhautläsionen z. B. durch sexuell übertragbare Erkrankungen vor

– unzureichende Senkung der Viruslast in den genitalen/rektalen Sekreten möglich (selten)

– Anstieg der Viruslast bei Medikamenten-Wechselwirkungen oder Therapieversagen möglich (erfolgt in der Regel langsam und wird bei Kontrollen bemerkt)

– kein Schutz vor anderen sexuell übertragbaren Erkrankungen.

3.5.3 Wirksamkeit von Kondomen und „Viruslastmethode“

Sowohl die konsequente (100-prozentige) Verwendung von Kondomen (10) als auch die dauerhafte Senkung der Viruslast beim/bei der HIV-positiven Partner/in – bei Abwesenheit von Schleimhautläsionen/STDs bei beiden Partner(inne)n – bieten eine ausreichende Sicherheit zur Vermeidung einer HIV-Infektion, das Restrisiko einer HIV-Übertragung ist vernachlässigbar gering.(11) Bei Kombination beider Methoden nähert sich das Restrisiko gegen Null.

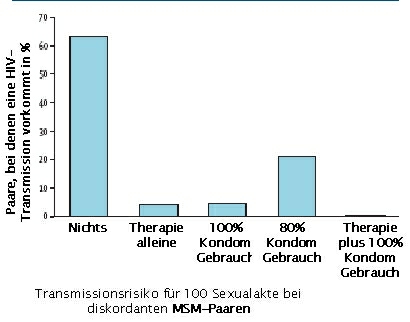

Die Graphik stellt das Transmissionsrisiko für 100 Sexualakte bei diskordanten MSM-Paaren dar (nach Garnett, Gazzard 2008). Die Autoren beziehen sich auf eine Modellrechnung von Wilson et al. (2008), die von einem hohen Transmissionsrisiko ausgeht und den Wert der Methode „Viruslast“ kritisch betrachtet.

3.6 Wissenschaftliche Datenlage zum Thema Viruslast und Infektiosität bei Heterosexuellen und Männern, die Sex mit Männern haben (MSM)

Die epidemiologische Datenlage zum Thema „Viruslast und Infektiosität“ ist für Männer, die Sex mit Männern haben, schlechter als für Heterosexuelle. An dieser Ungleichheit wird sich in den nächsten Jahren voraussichtlich nichts ändern. Die einzige randomisierte Interventionsstudie (HIV Prevention Trial Network 2008), die derzeit zur Senkung der Infektiosität bei antiretroviraler Therapie läuft, hat die Rekrutierung abgeschlossen und kein einziges MSM-Paar eingeschlossen.

Darf man nun MSM eine bei Heterosexuellen beeindruckend wirkende Präventionsmethode so lange vorenthalten, bis auch zu MSM Daten vorliegen, oder ist es nicht angesichts der deutlich höheren HIV-Inzidenz bei MSM geboten, Analogieschlüsse zu ziehen und Empfehlungen auf geringerem Evidenzniveau auszusprechen, um gerade bei MSM alle Möglichkeiten in der Prävention nutzen zu können?

Es ist nicht anzunehmen, dass sich der Zusammenhang zwischen Viruslast und Infektiosität grundlegend anders bei MSM als bei Heterosexuellen darstellt. Sowohl bei HIV-positiven Heterosexuellen als auch bei MSM senkt eine effektive antiretrovirale Therapie die Viruslast auf ein tausendstel bis zehntausendstel. Bei Heterosexuellen ist durch Kohortenstudien erwiesen, dass es bei Erfüllung der o. g. Bedingungen praktisch zu keinen Infektionen mehr kommt (Barreiro, 2006, Bernasconi 2001, Castilla 2005, Melo 2006, Quinn 2000, Gray 2001). Für MSM liegen solche Kohortenstudien nicht vor. Lediglich eine epidemiologische Studie mit MSM in San Francisco belegt eine deutliche Reduktion der Infektiosität nach Einführung der antiretroviralen Therapie (Porco 2004). Beobachtungen aus klinischen Kohorten und der Praxis weisen darauf hin, dass auch bei MSM-Paaren eine ähnliche Reduktion der Infektiosität zu beobachten ist.

Auch wenn man einen „Sicherheitsfaktor“ einbezieht (und die Möglichkeit in Betracht zieht, dass die Effektivität der Methode bei MSM bzw. bei Analverkehr geringer sein sollte als bei Heterosexuellen), kann man mit einer Wirksamkeit rechnen, die die Wirksamkeit bei der Verwendung von Kondomen erreicht oder übersteigt (s. oben).

3.7 Individuelle Ebene und Public Health

Auf der individuellen Ebene gibt es derzeit wissenschaftlich kaum mehr Kontroversen darüber, dass eine Transmission bei Einhaltung der Kriterien (Viruslast mindestens ein halbes Jahr unter der Nachweisgrenze, Therapietreue, keine Schleimhautläsionen) eine HIV-Übertragung unwahrscheinlich ist.

Anders stellt sich die Situation auf Public-Health-Ebene dar. Hier gibt es Befürchtungen, dass es durch die Aufnahme der „Viruslastmethode“ in die Prävention zu einem Anstieg der HIV-Neuinfektionen kommen könnte: In einer südwestpazifischen Stellungnahme (Wilson 2008) zur Veröffentlichung der Eidgenössischen Kommission für Aidsfragen (2008) wird anhand eines mathematischen Modells angenommen, dass HIV-Positive mit stabiler ART, die bisher Safer Sex praktiziert haben, nun in großem Umfang auf Kondome verzichteten. Ausgehend von der Annahme, dass durch die Verwendung von Kondomen bei stabiler ART das Risiko einer HIV-Übertragung gegen Null sinkt, nehmen Wilson et al. an, dass das Risiko (auf das Restrisiko-Niveau der verbleibenden Methode) steigt, wenn auf eine der beiden Methoden verzichtet wird. Insgesamt könnte es bei diesem Szenario tatsächlich zu einem „Risiko–anstieg“ und damit auf die Bevölkerung bezogen zu einem potenziellen Zuwachs an Infektionen kommen – auch wenn das Risiko für das Individuum vernachlässigbar gering bleibt.

Diese Position lässt verschiedene Argumente außer Acht:

– Die Kriterien für die Verwendung der „Viruslast-Methode“ sind streng gefasst; es kommen nur relativ wenige Personen dafür in Frage; seit Veröffentlichung der EKAF-Information vor einem Jahr konnten wir keine Reduktion der Kondomverwendung beobachten.

– Die Prävention hat seit 25 Jahren mit der Propagierung der Botschaft „Safer Sex“ genau diese Höhe eines Restrisikos toleriert. Für das Individuum wäre es nicht nachvollziehbar, wenn ein noch kleineres Restrisiko nicht toleriert würde. In der Prävention fokussieren wir seit 25 Jahren auf den Schutz, den eine Methode (z.B. Kondomverwendung) bietet, und nicht auf das sehr geringe Restrisiko.

– Die Aussicht, kaum mehr infektiös zu sein, kann für Menschen mit HIV einen Anreiz darstellen, rechtzeitig mit einer Therapie zu beginnen und die Therapie auch konsequent fortzusetzen. Derzeit beginnen zu viele Menschen mit HIV zu spät mit der Therapie; ca. 30 % der Neudiagnostizierten sind sog. „late presenter“.

Insgesamt kann die DAH den Befürchtungen nicht folgen, es könnte zu einer Zunahme der Infektionen kommen, wenn die „Viruslast-Methode“ in der Prävention eingesetzt wird. Im Gegenteil: die DAH sieht in dem Nutzen, den die antiretrovirale Therapie bietet, eine Chance in der Prävention.

3.8 Literatur (Auswahl)

[Literatur hier nicht dokumentiert; siehe Positionspapier auf aidshilfe.de]

– – –

Anmerkungen:

(1) Siehe hierzu die Erläuterungen unter 3.

(2) Papier „Neue Wege sehen – neue Wege gehen!“, vom Delegiertenrat der DAH in seiner Sitzung vom 7. bis 9. März 2008 in Abstimmung mit dem Vorstand verabschiedet

(3) Hier: ein/e Partner/in ist HIV-positiv getestet, der oder die andere HIV-negativ.

(4) Sie tut dies im Folgenden vor allem mit Blick auf diejenigen Individuen und Gruppen, die sie vertritt und mit denen und für die sie arbeitet: die Menschen, die mit HIV/Aids leben, und die von HIV, Aids, Hepatitis und anderen sexuell und beim Drogenkonsum übertragbaren Krankheiten besonders Bedrohten und Betroffenen.

(5) Die Safer-Sex-Regeln im engeren Sinn lauten: Beim Anal- und Vaginalverkehr Kondome benutzen, beim Oralverkehr kein Blut oder Sperma in den Mund gelangen lassen (für die Zielgruppe der Männer, die Sex mit Männern haben, z. B. in der Formulierung „Ficken mit Kondom. Beim Blasen raus bevor’s kommt.“). Im weiteren Sinne kann man unter „Safer Sex“ Maßnahmen verstehen, mit denen man verhindert, das HIV in einer für eine Ansteckung ausreichenden Menge in den Körper oder auf Schleimhaut gelangt.

(6) durch die Benutzung von Kondomen beim Anal-, Vaginal- und Oralverkehr und den Verzicht auf Zungenküsse

(7) Vgl. Aids-Hilfe Schweiz: Rahmen- und Positionspapier: Sexuelles Risikomanagement – April 2007/Januar 2008. Vom Vorstand an seiner Sitzung vom 24. April 2007 verabschiedet und für verbindlich erklärt. Aktualisiert am 30. Januar 2008. Bern: Aids-Hilfe Schweiz 2008

(8) Vgl. ebenda.

(9) Beide Partner/innen sollten drei Monate konsequent Kondome beim Anal- und Vaginalverkehr einsetzen, kein Blut/Sperma in den Körper oder auf Schleimhäute gelangen lassen und sich anschließend auf HIV testen lassen. Bis zur Mitteilung der Testergebnisse muss weiter konsequent Safer Sex betrieben werden. Fallen die HIV-Tests negativ aus, kann innerhalb der Partnerschaft auf Kondome verzichtet werden, sofern bei sexuellen Kontakten außerhalb der Partnerschaft die oben genannten Schutzmaßnahmen ergriffen werden. Das setzt allerdings großes Vertrauen und Offenheit voraus: Bei ungeschützten Kontakten außerhalb der Beziehung müssen die Partner/innen miteinander reden und sich beim Sex wieder schützen, bis sie das geschilderte Vorgehen wiederholt haben.

(10) Generell nimmt man an, dass Safer Sex das Risiko einer HIV-Übertragung um 95 % senkt. Restrisiken bestehen durch Anwendungsfehler, Materialfehler und sog. „kleine Risiken“ beim Sex, die durch das Kondom nicht abgedeckt werden oder bei denen in der Regel kein Kondom verwendet wird (Oralverkehr, andere Schleimhaut-Schleimhaut-Kontakte, Blutkontakte). Eine Cochrane-Analyse (Weller et al. 2006) bei Heterosexuellen berechnete einen Schutzeffekt von 80 %. Bei MSM geht man im Allgemeinen von einer geübteren Handhabung und daher von einem höheren Schutzeffekt (95 %) aus als bei Heterosexuellen. Eine Cochrane-Analyse zur Sicherheit von Kondomen bei MSM gibt es nicht.

(11) Bei beiden Methoden –der Verwendung von Kondomen und der Viruslastmethode – kann es in seltenen Fällen trotz korrekter Einhaltung der Regeln zu HIV-Transmissionen kommen; bei der Viruslastmethode ist bislang ein solcher Fall dokumentiert (Stürmer 2008).

[Das Positionspapier der DAH findet sich auch online auf dem Internetangebot der Deutschen Aidshilfe als pdf]